|

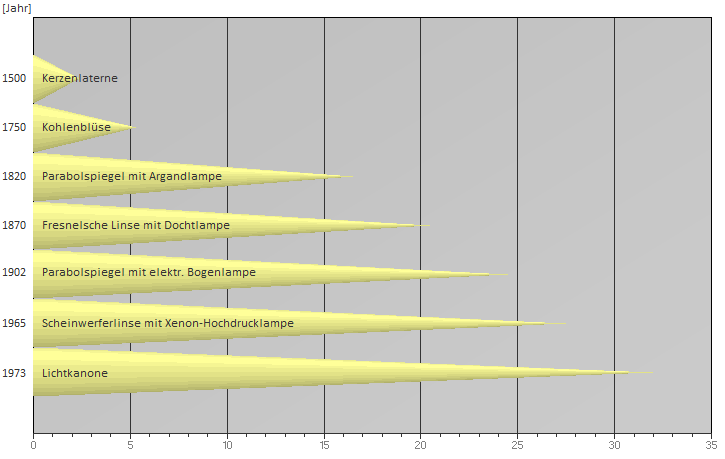

Im Laufe der Geschichte wurden verschiedene Lichtquellen für Leuchtfeuer verwendet.

Die Beleuchtungstechnik hat sich langsam aber allmählich durch immer neue Erfindungen entwickelt.

Holzfeuer

Bereits 700 vor Christus wurden

in Griechenland erste Leuchtfeuer mit offenes Brennholz auf dem Boden gezündet. Schon bei den antiken Leuchttürmen

(280 v. Chr Faros bei Alexandria in Ägypten) wurde

ausnahmslos Holz als Befeuerungsmaterial verwendet. Es war das von der

Natur direkt dargebotene, am leichtesten zu beschaffende und billigste

Feuermaterial. Zudem konnte es einfach mit nur einem Feuerkorb verwendet werden.

Es war schon ein großer Fortschritt, das Holz in einem Feuerkorb oder einem Rost

auf einem Turm zu brennen, aus dem die leuchtende Flamme mächtig emporschlug.

Mit Holz brannten schon die römischen Leuchtfeuer und wahrscheinlich auch das

Leuchtfeuer von Falsterbo bei seiner ersten Befeuerung. In den Feuerkörben

flammten die Holzstücke, brennbarer Abfall aller Art, oft mit Teer benetzt, hell

auf. Sie gaben bei Dunkelheit ein wohl bis zu 3 Seemeilen sichtbares Licht. Bei

Wind und Sturm gestaltete sich die Erscheinung jedoch ungünstiger. Das Feuer

loderte stoßweise vom Wind hell auf und sank dann wieder, von dickem Rauch ganz

oder teilweise eingehüllt, fast verschwindend. Dies war wohl der Grund, dass die

römischen Türme schachtartige Bekrönungen mit Rost und Zuglöchern erhielten, aus

welchen die Flammen hervorschlugen. Wenn hierdurch auch nicht ganz der oben

bezeichnete Nachteil vermieden werden konnte, so wurde er doch dadurch sehr

erheblich gemildert.

Über die verbrauchte Holzmenge sind

unterschiedliche Angaben bekannt. Alle alten Schriften erwähnen auch, dass

besonders harzreiches Holz für den Leuchtfeuerdienst gewählt wurde. Bis zum 19.

Jahrhundert wurden gefälschte Feuer gezündet, um Schiffe anzuziehen, die dann

auf Grund liefen und geplündert wurden.

Befeuerung durch Kerzen

Die Anwendung von Kerzen, Talg und Wachs

für Leuchtfeuer, geht weit zurück. Die ersten bedienten Feuer können sicher als

Kerzenfeuer in kleinen Handlaternen bezeichnet werden. Selbst in größeren

Laternen zum Aufhängen an hohen Holzgerüsten treten Kerzen schon früh auf, so bei

Neuwerk 1286. Ende des 14. Jahrhunderts wurden Laternen in Häfen zu Zeiten des Hochwassers aufgezogen. Die leichte Einrichtung und bequeme

Befeuerung durch Kerzen führte sich jedoch bald auch auf

Leuchttürmen ein. So z. B. das Feuer in Travemünde im Jahre 1616 durch 12 Wachskerzen in einer

verglasten Laterne gebildet.

Eine gleiche Anlage gab es in Warnemünde vor 1408

und in Weichselmünde 1482. Trotz dessen, dass die Leuchten von Zeit zu Zeit geputzt

werden mussten, erhielten sich die Kerzenfeuer doch lange gegenüber den

Kohlenfeuern und den antiken Öllampen mit Saugdochten, besonders an Orten, wo

Kohlen oder Holz schwer zu beschaffen waren, oder der Transport und die

Unterbringung große Schwierigkeiten und Kosten machten. Die Sichtweite der

Kerzenlichter betrug bei mittlerer Luft 2,4 Seemeilen, bei klarer Luft 2,8

Seemeilen.

Kohlefeuer

Den Holzfeuern schließen sich ihrer Natur

und ihrer Unterhaltung und Bedienung nach die Steinkohlenfeuer an.

Die erste

Verwendung von Steinkohlen war wohl 1560 beim schwedischen Feuer in Kullen. Von

dieser Zeit ab geht die Anwendung der Steinkohle zur Befeuerung der Seeleuchten

rasch von sich. Um 1650 kommt die Steinkohle als Handelsartikel nach Deutschland

und führt sich rasch für die deutschen Feuer ein. Sie hielt sich bis Ende des

18. Jahrhunderts fast überall als das beste Feuerungsmaterial, ja in Schweden

bis gegen Mitte des 19. Jahrhunderts. Die erste

Verwendung von Steinkohlen war wohl 1560 beim schwedischen Feuer in Kullen. Von

dieser Zeit ab geht die Anwendung der Steinkohle zur Befeuerung der Seeleuchten

rasch von sich. Um 1650 kommt die Steinkohle als Handelsartikel nach Deutschland

und führt sich rasch für die deutschen Feuer ein. Sie hielt sich bis Ende des

18. Jahrhunderts fast überall als das beste Feuerungsmaterial, ja in Schweden

bis gegen Mitte des 19. Jahrhunderts.

Die Steinkohlen, welche bei den Leuchtfeuern

verwendet wurden, waren möglichst stark flammende und wenig Asche gebende. Sie

wurden in eisernen Körben und Feuerblüsen gebrannt, welche frei auf der

Plattform eines Turmes und Gerüstes oder wenigstens einer erhöhten Feuerstelle

standen und Wind und Wetter ausgesetzt waren. Diese Körbe waren oft so

groß, dass der ganze Bedarf für die Nacht in einer Schüttung aufgegeben wurde.

Frühzeitig wurden zwar schon Versuche gemacht, diese Feuer besonders gegen die

ungünstigen Einflüsse des Windes zu schützen, das Feuer innerhalb einer

verglasten Laterne zu unterhalten und dadurch zu einem gleichmäßig brennenden,

nicht zeitweise von Rauch verhüllten zu machen. Aber erst in der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts gelang dies Smeaton. Es ist besonders seine Konstruktion,

welche die Kohlenfeuer in Schweden so lange erhalten hat. Frei einem längere

Zeit gleichrichtigen Wind ausgesetzt, mussten die Kohlenfeuer auch einseitig

abbrennen. Die Steinkohlen brannten bei Windstille schlecht und verbreiteten

wenig Licht. Dennoch gaben sie erhebliche Vorteile gegenüber Holz, in Transport,

Bedienung und an vielen Stellen wohl auch im Kostenpunkt. Das Licht einer

Kohlenblüse schien bis zu 5 Seemeilen weit.

Es wurde den offenen Kohlenfeuern

nachgerühmt, dass sie bei Nebel noch mehr als Holz sich dadurch markierten, dass

sie die den Turm umgebende Nebelmasse erleuchteten, so dass die Stelle des

Turmes sich als ein roter Schein sichtbar machte, oder die Wolken über dem Turm

beleuchtet wurden, die dann das Licht reflektierten, in Folge dessen ein

Feuerschein sichtbar oder erkennbar blieb, wenn das Feuer als solches nicht

sichtbar war. Allein

auch die Weitsichtigkeit der Steinkohlenfeuer betrug bei mittlerer Luft

höchstens fünf bis sechs Seemeilen. Leider liegen über diesen wichtigen Punkt keine

eingehenden Berichte vor. Dennoch waren diese Feuer für die langsam fahrenden

Segelschiffe von hohem Wert. Die Leuchtfähigkeit der Kohlenfeuer war natürlich

von der guten Verbrennung der Kohlen abhängig, also von der Konstruktion der

Feuerstelle und von ihrer Größe. Die Feuerstelle bestand fast bis zum Schluss

der Steinkohlenperiode aus einfachen Feuerkörben.

Blüsenmeister und

Feuerknechte hatten die ganze Nacht über ununterbrochen Schwerstarbeit zu

leisten. Sie mussten das Feuer bewachen, Kohle schleppen, bei Flaute das Feuer

mit dem Blasebalg unterhalten und schließlich Asche beseitigen.

Über den Verbrauch von Kohlen gibt es nur

wenige und noch dazu widersprechende Angaben. Sie reichen von 225 bis zu 1000

englischen Pfund pro Nacht.

Wegen der hohen Kosten wurde in manchen

Sommermonaten die Befeuerung eingestellt. Auch im Winter bei anhaltendem Frost,

wenn die Segelschifffahrt ruhte, wurde nicht geblüst.

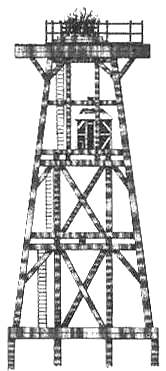

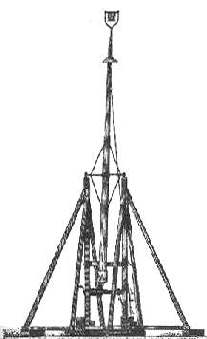

Feuerwippe

Bei

der schon früh verwendeten Feuerwippe,

bei der der Feuerkorb an einem beweglichen Schwengel hängt, wie bei den alten

Ziehbrunnen der Eimer. Aus diesen Wippen ist offenbar die Einrichtung

hervorgegangen, in der eine ähnliche Vorrichtung auf einem Turm angebracht ist,

der wohl vorher einen Feuerkorb auf seiner Plattform trug. der schon früh verwendeten Feuerwippe,

bei der der Feuerkorb an einem beweglichen Schwengel hängt, wie bei den alten

Ziehbrunnen der Eimer. Aus diesen Wippen ist offenbar die Einrichtung

hervorgegangen, in der eine ähnliche Vorrichtung auf einem Turm angebracht ist,

der wohl vorher einen Feuerkorb auf seiner Plattform trug.

So hatte Falsterbo

schon 1635 eine solche. Sie bestanden in einem starken hölzernen Gerüst, das

einen Mast trug, der um eine horizontale Achse drehbar und oben mit einer

starken eisernen Gabel versehen war, in der der Feuerkorb hing. Der obere Teil

des Mastes war mit Eisen beschlagen, und ein konisches Schutzblech wies die

fallenden glühenden Zünder von dem Mast ab.

Am Gestell war eine Winde befestigt,

die zwei entgegengesetzte Zugtaue trug. Die Winde war am Unterteil

des Mastes befestigt. Durch diese Einrichtung konnte man durch Rechts- und

Linksdrehen der Winde den Mast niederholen und aufrichten. Aufgerichtet, wurde

er dann gegen einen Querhaken durch einen Überfallbügel befestigt. Der Mast war

durch ein Gegengewicht ausbalanciert. Diese Feuerwippen waren sehr verbreitet

und wurden in bedeutender Größe ausgeführt, so dass sie den Feuerkorb 10 Meter und

mehr über den Standort hoben. Der Korb konnte jedoch nur mäßige Größe haben, so

dass er in den langen Nächten und bei starkem Winde wohl mehrfach neu gefüllt

werden musste.

Rüböl-Lampen

Die ursprünglichen

Lichtquellen, die in einer traditionellen Optik verwendet wurden, reichten von

Rüböl-Lampen über große Paraffindampfglühstrümpfen bis zu Argandlampen. Sie

erforderten eine Menge Aufmerksamkeit in Bezug auf Wartung und

Brennstoffmanagement. Die Lichtleistung schwankte oft und es bestand ständig

Brandgefahr.

Auf dem Wangerooger Turm

verwendete man von 1602 bis 1630 in glasscheibengeschützten, vierkantigen Lampen

Kattun-Dochte mit Pflanzenöl. Die Lampen, in denen

Rüböl, gebrannt wurde,

waren bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts die wenig verbesserten antiken

Lampen mit runden, später mit flachen Saugdochten. Der Ersatz der runden Dochte

durch Flachdochte erhöhte die Helligkeit der Lampen etwas. Ebenso suchte man die

Wirkung der Flamme durch Scheinwerfer von poliertem Metallblech, welche hinter

der Laterne angebracht wurden, zu erhöhen, brachte auch zwei oder mehr solcher

Scheinwerfer an, doch wurde durch alle diese Mittel nur wenig erreicht, sowohl

in Bezug auf den Lichtgeber, als auf die Zusammenfassung des Lichtes, um größere

Sichtbarkeit zu erzielen.

Der entscheidende Schritt geschah erst 1784 durch Aimé Argands Erfindung der Lampe mit doppeltem Luftzug. Erst mit dieser Erfindung

wurden nicht nur die Wege zur richtigen Ausnutzung des Öles sowie aller

flüssigen Brennmaterialien zu Leuchtzwecken eröffnet, sondern die neue Lampe,

mit einem Zugrohr, dem Glaszylinder versehen, gestattete die wissenschaftliche

Ausbildung der Hilfsmittel zur Erzielung einer gesteigerten Lichtwirkung, d. h.

zum Zusammenfassen und Zusammenhalten (Konzentrierung) der von den Lichtquellen

ausgehenden Lichtstrahlen und deren bewusste Verwendung zur Beleuchtung des

ganzen Horizontes oder von bestimmten Richtungen und Winkeln.

Die Benutzung des

Öls in antiken Lampen mit runden Saugdochten zu Leuchtfeuern ist wahrscheinlich

sehr alt, doch war dieselbe an eine bestimmte Bedingung gebunden, nämlich an den

Schutz der Flammen durch eine verglaste Laterne. Denn Wind und Wetter ausgesetzt

konnten die Lampen nicht brennen. Die Öllampen mit Flachdochten von 23 mm Breite

verbrauchten pro Jahr bis zu 70 kg Öl.

Lange hatte das Rüböl als Leuchtmaterial

allein geherrscht und sich den fortschreitenden Anforderungen an die Lichtstärke

der Flammen angepasst. Von den eindochtigen Lampen mit doppeltem Luftzug und

gleich bleibendem Ölstand ausgehend entwickelte der Pariser Uhrmacher Bertrand

Guillaume Carcel um 1800 mehrdochtige Uhrwerklampen (auch Carcel-Lampen), bei denen

das Öl durch mechanische Uhrwerke getriebene Pumpen den Dochten

zugeführt wurde.

Erst das Petroleum (Steinöl) vermochte das Rüböl zu

verdrängen und beherrschte das Leuchtfeuer lange Zeit. Die Benutzung des

Mineralöls bzw. Petroleums in den Lampen der Leuchtapparate ist identisch mit

dem des Rüböls. Mit Anwendung von Petroleum verdoppelte sich die

Lichtstärke.

Gaslampen

Der erste Mitbewerber erstand dem Rüböl mit

in Leuchtgas aus Steinkohlen, Kohlengas, später auch dem Gas aus Harzen und

schweren Ölen.

Da die Gasbrenner mit Glaszylinder und doppeltem Luftzug sich ohne Schwierigkeit

in die Parabole an Stelle der Öllampen einführen ließen, stand ihrer Anwendung

kein Hindernis entgegen, während sie in

Bezug auf Helligkeit, Bedienung und

Reinlichkeit erhebliche Vorteile boten. Ein festes Feuer mit Gasbrennern ist

schon 1819 im Neufahrwasser eingerichtet worden.

Eine neue Anwendung des Leuchtgases kam mit

dem Fett- oder Harzgas, dass man bis auf 10 Bar komprimierte, so dass in einen

verhältnismäßig kleinen Raum eine große Menge dieses verdichteten Gases

aufgenommen und in diesem Zustand transportiert werden konnte. Dieses Gas

benutze man für feste Feuer sowie als intermittierende Feuer auf Leuchtbojen,

die nur schwer zugänglich waren. Diese Gas-Leuchtbojen haben sich seit 1880

überaus rasch eingebürgert und dienten nicht nur zur Markierung von Einfahrten

in enge Kanäle, sondern auch zur Deckung von weit gedehnten Untiefen, welche dem

heftigsten Wind- und Wellenandrang ausgesetzt sind. Sie brennen Tag und Nacht,

und der Vorrat des gespeicherten Gases reichte drei Monate und mehr.

1892

entwickelte man ein erstes Verfahren zur Herstellung von Acetylen. 1905 erfand

Nils Gustaf Dalén das sogenannte AGA Licht mit Acetylen. Die Acethylenflamme

hatte eine große Leuchtkraft. Diese Acetylensysteme

waren recht zuverlässig und in vielen Fällen war ein unbeaufsichtigter Betrieb

möglich. Außerdem erfand Dalén

das Sonnen-Ventil, dass das Leuchtfeuer automatisch bei Einbruch der Dunkelheit

zündete und am Morgen löschte.

Ab 1907 wurden die deutschen

Feuer, die mit Gas betrieben wurden, auf Blaugas umgestellt. Blaugas wurde in

der Flüssiggasanstalt bei Rendsburg aus der Verflüssigung von Ölgas hergestellt

und in Stahlflaschen abgefüllt.

Eine Weiterentwicklung der Gasbrenner war

das Gas-Glühlicht. Die Auerschen Strümpfe dieser Apparate haben 4 cm Durchmesser

bei 7 cm Höhe und bestehen aus einem Gewebe, das mit einer Mischung seltener

Erden getränkt ist. Durch die Hitze der Gasflamme werden diese Erden zum weißen

Glühen gebracht. Die Gläser sind je nach Strumpfgröße berechnet und geschliffen.

Als Gas wurde schweres Öl- oder Harzgas verwendet. Diese Feuer hatten eine rund

dreimal stärkere Lichtenergie. Die erforderliche Gasanstalt am Turm ist überaus

einfach.

1956 wurden die Gaslaternen von Blaugas auf Propan (ein

Kohlenwasserstoffgas) umgestellt. Da sich aus einem Liter flüssigem Propan 530

Liter Propangas ergeben, können große Mengen in relativ kleinen Behältern

gespeichert werden.

Elektrische Feuer

Die elektrischen Feuer sind die

intensivsten, die mit der größten Energie, indem sie in einem Lichtbündel von

sehr geringem Querschnitt ihre ganze sehr große Lichtmenge vereinigen, ein

Kernlicht aussenden. Hierzu kommt, dass ihre Intensität weit über die der

übrigen Lichtquellen erhöht werden kann, so dass die Lichtstärke des Feuers der

Beschaffenheit der Luft, klar bis nebelig, angepasst werden kann. Für eine

effektive Ausnutzung der Optik sollte sich das Leuchtmittel etwa im Brennpunkt

dieser befinden. Das erste elektrische Feuer in Deutschland wurde 1890 im

Neufahrwasser eingerichtet. Danach folgten die Leitfeuer von Campen und Borkum.

Kohlebogenlampen

Die Kohlebogenlampe besteht aus zwei

Kohleelektroden, die bei normaler Umgebungsluft mit einem Lichtbogen betrieben

werden. Die Lampe wurde mit Gleichspannung betrieben. Durch kurzzeitiges

Zusammenführen der Elektroden, wird die Kohlebogenlampe gezündet, wodurch die

Kohleelektroden bis Weißglut erhitzt werden. In der Gasentladung entsteht ein

Lichtbogen, der etwa 30 Sekunden stabil brennt.

Später entwickelte man eine

Regelung, die den Elektrodenabstand trotz des Abbrandes der Kohlespitzen

konstant hielt. Um eine möglichst große Helligkeit zu erreichen, ordnete man die

Anode im Brennpunkt des Reflektors der Lampe an. Die ersten Kohlebogenlampen

kamen 1862 auf den deutschen Markt. Sie gaben ein leicht gelbliches Licht ab. Später konnte man durch Zusätze in der

Kohleelektrode die Lichtausbeute steigern und gleichzeitig ein

tageslichtähnlicheres Licht erzeugen. Die ersten Kohlebogenlampen wurden 1890 im

Leuchtturm Neufahrwasser getestet.

Glüh- und Gasentladungslampen

1879 erfand

Thomas Alva Edison die elektrische Glühlampe mit einem hochohmigen

Kohlenstoffdraht und einer Vakuumversiegelung. Im Jahr 1903 erfand Willis R.

Whitney eine Glühlampe mit einem metallummantelten Kohlefaden, der die

Innenseite des Glases nicht schwärzte. Da Bogenlampen Aschestaub entwickelten

und die Abgase Schäden an den Laternen verursachten, ersetzten 1905 die ersten Glühlampen mit

Tantalfäden allmählich die bisherigen Kohlefadenlampen. 1911 wurden die ersten

heute noch üblichen Glühlampen mit Wolframglühfaden hergestellt.

Ab 1925 wurden alle die Kohlebogenlampen in Leuchtfeuern nach

und nach durch Wolfram-Glühlampen ersetzt. Wolfram-Glühfadenanordnungen hatten

im Vergleich zu ihren Vorgängern eine hohe Leuchtdichte, einen relativ

konstanten Lichtstrom, waren relativ sicher im Betrieb. Aufgrund ihrer hohen

Leuchtdichte erzeugten diese Lampen hohe Intensitäten und aufgrund ihrer

Glühfadengeometrie gute Leistungen. Bei rotierenden Optiken bedeutete dies hohe

Nennreichweiten und angemessene Blitzprofile. Allerdings benötigten sie viel

Strom.

Seit 1965 weisen auch Gasentladungslampen den

Schiffern ihren Weg. Gasentladungslampen unterscheidet man durch den

Druck im Entladungsgefäß. Es gibt Niederdruck-Entladungslampen

(Leuchtstoffröhren), Hochdruck-Entladungslampen (Quecksilberdampflampen,

Krypton-Bogenlampen) und Höchstdruck-Entladungslampen

(Quecksilberdampf-Höchstdrucklampen, Xenon-Kurzbogenlampen). Zur Strombegrenzung

müssen Gasentladungslampen immer mit Vorschaltdrosseln betrieben werden.

Hochdruck-Gasentladungslampen nennt man auch kurz: HID-Lampen (High Intensity

Discharge). Die Stromdichte und Leuchtdichte sind hier wesentlich höher als

bei Niederdruck-Entladungslampen.

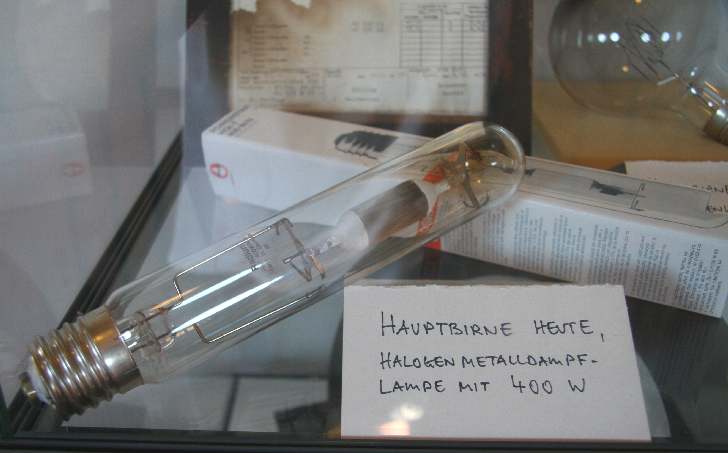

Metallhalogenidlampen werden in rotierenden

Optiken verwendet, wo eine kontinuierliche Lichtquelle erforderlich ist. Diese

Lampen haben eine sehr hohe Lichtausbeute von bis zu 120 Lumen pro Watt, sie

erzeugen außerdem ein sehr weißes Licht und die Lampenlebensdauer beträgt bis zu

20.000 Stunden. Die korrelierte Temperatur der Lichtfarbe reicht von 3000 °K bis

6000 °K. Diese Lampen gibt es von einigen zehn Watt bis zu mehreren Kilowatt.

Gasentladungslampen haben jedoch einige Nachteile. Sie können nicht schnell ein-

und ausgeschaltet werden, um eine Kennung zu erzeugen, da sie Zeit zum Aufwärmen

und Abkühlen benötigen. Ihr Spektralanteil ist niedrig in Rot, was bedeutet,

dass ihre Verwendung mit Rotfiltern ineffizient ist.

Halogen-Glühlampen

Da sich normale Glühlampen durch das verdampfende Wolfram schwarz verfärben,

setzte man im Leuchtfeuerwesen ab 1975 auch Halogenglühlampen ein. Bei diesem

Lampentyp ist der Glaskolben mit Stickstoff und einem Halogen gefüllt, sodass

während des Betriebs ein chemischer Kreisprozess stattfindet, wobei die

abgedampften Wolframatome in der Nähe des Glases mit dem Halogen zu einem

Wolframhalogenid reagieren und durch die thermische Strömung in der Lampe zur

heißen Wendel transportiert wird. Bei dieser hohen Temperatur von bis zu 1400

Grad zerfällt das Wolframhalogenid wieder in seine Bestandteile und das

Wolfram lagert sich an der Wendel an. Da sich normale Glühlampen durch das verdampfende Wolfram schwarz verfärben,

setzte man im Leuchtfeuerwesen ab 1975 auch Halogenglühlampen ein. Bei diesem

Lampentyp ist der Glaskolben mit Stickstoff und einem Halogen gefüllt, sodass

während des Betriebs ein chemischer Kreisprozess stattfindet, wobei die

abgedampften Wolframatome in der Nähe des Glases mit dem Halogen zu einem

Wolframhalogenid reagieren und durch die thermische Strömung in der Lampe zur

heißen Wendel transportiert wird. Bei dieser hohen Temperatur von bis zu 1400

Grad zerfällt das Wolframhalogenid wieder in seine Bestandteile und das

Wolfram lagert sich an der Wendel an.

Halogenglühlampen haben den Vorteil, dass

sie wesentlich kleiner sind als normale Glühlampen, einen konstanten Lichtstrom

mit konstanter Farbtemperatur erzeugen, eine hohe Lichtausbeute und eine lange

Lebensdauer (bis zu 2000 Stunden) haben. Allerdings haben sie das Problem

einer kleineren Lichtquellenfläche und sind daher für Gürteloptiken weniger

geeignet. Bei Niederspannungs-Kapsellampen ist die Glühfadengröße sehr klein und

es kann an Symmetrie fehlen.

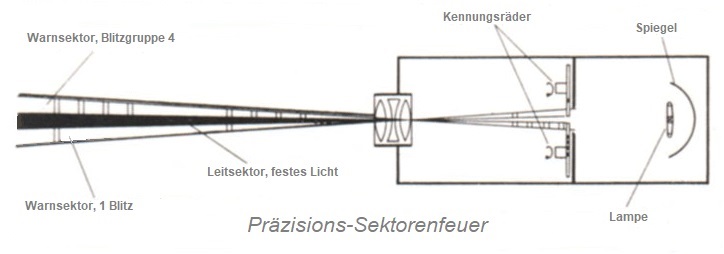

Präzisionssektorenfeuer

Bei Hochpräzisionsstrahlern in

Sektorenfeuern wird heute meist Laserlicht (Lichtkanone in Dagebüll) eingesetzt, dass bei Nebel,

Dunst oder Regen wesentlich weniger abgeschwächt wird als herkömmlich erzeugtes Licht. Bei einem

Präzisionssektorenfeuer (Lichtkanone) wird nur ein sehr stark gebündelter

Lichtstrahl in eine festgelegte Richtung abgestrahlt, der sich nicht weiter nach

links oder rechts ausbreitet. Das erste Präzisionssektorenfeuer ging 1971 auf

dem Leuchtturm Mellum Plate in Betrieb.

Das Bild oben zeigt ein Präzisionssektorenfeuer aus den 1970er Jahren mit

mechanischen Kennungsrädern, bestehend aus sich drehenden Metallscheiben mit

eingefrästen Lichtdurchlässen, um in bestimmten Sektoren unterschiedliche

Kennungen zu erzeugen. Heute wird die Kennung elektronisch erzeugt.

LED-Strahler

Bei Molenfeuern, Hafenfeuern, Leuchttonnen aber auch zunehmend bei Richtfeuern

setzt man heute stromsparende Leuchtdioden als Lichtquelle ein, die meist mit

Sonnenkollektoren, manchmal auch mit kleinen Windgeneratoren betrieben werden.

Hochleistungs-LEDs werden immer häufiger angeboten und bieten den Vorteil eines

niedrigen Energieverbrauchs bei hoher Lichtausbeute, insbesondere bei farbigem

Licht.

Die Hochleistungs-LED-Technologie ist abhängig von ausreichender

Wärmeableitung; und einer Auswahl von Materialien mit einem breiteren

Nutzungstemperaturbereich und höherer Beständigkeit gegenüber Nah-UV-Energie.

Die Lebensdauer und der Lichtstrom von Kleinsignal-LEDs hängen stark von den

Betriebsbedingungen ab. Bei Hochleistungs-LEDs mit 1 W und 350 mA Stromstärke

bei einer Temperatur oberhalb von 90 °C beträgt der Lichtstromabfall nach mehr

als 50.000 Stunden fast 30 %.

Es können LED-Cluster gebildet werden, um ein

altes Lampen- und Linsensystem zu ersetzen. Dadurch wird der Energieverbrauch

insbesondere bei farbigen Lichtern gesenkt und die Lebensdauer eines

Lichtapparats erhöht. Dies kann insbesondere bei schwimmenden Seezeichen

nützlich sein, bei denen eine längere unbeaufsichtigte Lebensdauer und ein

geringer Energieverbrauch wichtig sind.

Beim Ersetzen von Lampen durch

LED-Cluster in herkömmlichen Linsensystemen ist jedoch Vorsicht geboten. Die

Winkelverteilung der Lichtabgabe von LEDs mit Linsen kann sich erheblich von der

einer normalen Lampe unterscheiden. Die Lichtabgabe des LED-Clusters stammt

nicht von einer Punktquelle und kann daher von der Linse nicht richtig

fokussiert werden.

Tragweiten in Seemeilen bei normaler Sicht

Leuchtfeuer mit Atomenergie

Um die Leuchtfeuer an besonders schwer zugänglichen Orten mit zuverlässiger

Energie zu versorgen, testete man in der Sowjetunion und in Irland an kleinen

Atommeilern für Leuchttürme. Um die Leuchtfeuer an besonders schwer zugänglichen Orten mit zuverlässiger

Energie zu versorgen, testete man in der Sowjetunion und in Irland an kleinen

Atommeilern für Leuchttürme.

Der sowjetische Leuchtturm Tallinnamadal wurde

1969/70 als erster mit einem Atom-Reaktor ausgerüstet. Nach dem Zerfall der

Sowjetunion gehörte der Leuchtturm zu Estland und wurde noch bis Mitte der

1990er Jahre atomar betrieben.

1974 ging am Leuchtturm Rathlin O’Birne das

einzige irische Leuchtfeuer mit Atomenergie in Betrieb. 13 Jahre später baute

man wegen zu hoher Betriebskosten den Reaktor wieder aus und rüstete auf

Windkraft um. Im Jahr 1993 baute man die Stromversorgung auf Solarenergie um.

An

der Südspitze der Insel Sachalin steht mitten im sturmumtosten Ochotskischen

Meer der Leuchtturm Aniva. Um an diesem abgelegenen Ort genug Strom für das

Leuchtfeuer produzieren zu können, rüsteten die sowjetischen Techniker Mitte der

1980er Jahre den Leuchtturm mit einem Radioisotopengenerator aus. Nach dem

Zerfall der Sowjetunion verfielen die Leuchttürme an Nordküste immer mehr. Aniva

wurde von Plünderen heimgesucht und durch Vandalismus zerstört, wobei auch

Radiaktivität freigesetzt und die Umgebung verseucht wurde. 2006 wurden die

gefährlichen Reste von der russischen Seezeichenbehörde entfernt.

Einsatz moderner Lichtquellen in traditioneller Leuchtturmoptik

Wenn neue Lichtquellen verfügbar werden, ist es oft wünschenswert, vorhandene

Lichtquellen durch moderne, effizientere zu ersetzen. Dies ist angesichts der

Kosten für die Modernisierung einer alten Optik im Vergleich zu den Kosten eines

leicht zu installierenden modernen Äquivalents vernünftig.

In den letzten

Jahren wurde der Druck auf Leuchtturmdienste durch Denkmalschutzlobbys erhöht,

die ursprüngliche Ausrüstung in funktionsfähigem Zustand zu halten. Gleichzeitig

besteht die Notwendigkeit, einen effizienten Dienst zu bieten, ohne sich um

veraltete und arbeitsintensive Ausrüstung kümmern zu müssen. Ein Kompromiss kann

oft erreicht werden, indem wichtige Merkmale einer Optik beibehalten und

effizient betrieben werden. Wenn die Beibehaltung einer traditionellen Optik

wünschenswert ist, ist die Wahl der Lichtquelle wichtig.

Große rotierende

Linsensysteme wurden entwickelt, um Licht von einer großen Quelle, wie einem

Paraffindocht oder Paraffindampfbrenner zu sammeln und das Licht mithilfe einer

Kombination aus Brechungs- und Reflektorelementen in einen parallelen

Bündelstrahl zu formen.

Als Leuchttürme erstmals elektrifiziert wurden,

wurden spezielle Leuchtturmlampen hergestellt, die Wolfram-Glühfadenanordnungen

hatten, die die ursprünglichen Lichtquellen nachzuahmen versuchten. Im Vergleich

zu ihren Vorgängern hatten sie eine hohe Leuchtdichte und einen relativ

konstanten Lichtstrom. Aufgrund ihrer hohen Leuchtdichte erzeugten diese Lampen

hohe Intensitäten und mit ihrer Glühfadengeometrie gute Leistungen.

Jede

kleine Lichtquelle in einer großen Linse liefert schlechtere Ergebnisse, da die

Linse für die Fokussierung einer großen Lichtquelle entwickelt wurde. Angesichts

der engen vertikalen Divergenzen, die durch kleine Lichtquellen in großen

Optiken entstehen, wird die richtige Positionierung noch wichtiger. Ein

vertikaler Positionierungsfehler von wenigen Millimetern bei einem Glühfaden,

der selbst nur wenige Millimeter hoch ist, kann dazu führen, dass nur ein

kleiner Prozentsatz des maximalen Strahlmittelpunkts zum Horizont gerichtet ist.

Der Effekt der Vergrößerung einer Lichtquelle durch Verwendung einer

Lampengruppe funktioniert in einigen großen, festen Optiken gut. In großen

rotierenden Optiken kann die Verwendung von Lampengruppen jedoch Probleme

verursachen. Dies liegt daran, dass eine feste Gürteloptik einen Fächerstrahl

erzeugt, dessen Kennung durch das Ein- und Ausschalten der Lichtquelle erzeugt

wird.

Um ein altes Lampen- und Linsensystem zu ersetzen, können LED-Cluster

gebildet werden. Dadurch wird der Energieverbrauch insbesondere bei farbigen

Lichtern gesenkt und die Lebensdauer eines Lichtapparats erhöht. Beim Ersetzen

von Lampen durch LED-Cluster in herkömmlichen Linsensystemen ist jedoch Vorsicht

geboten. Die Winkelverteilung der Lichtabgabe von LEDs mit Linsen kann sich

erheblich von der einer normalen Lampe unterscheiden. Die Lichtabgabe des

LED-Clusters stammt nicht von einer Punktquelle und kann daher von der Linse

nicht richtig fokussiert werden.

|