|

In den 50er und 60er Jahren erlebte Schweden eine glanzvolle Epoche. Das

Sozialprodukt erzielte Zuwachsraten wie nie zuvor. Der Außenhandel

expandierte. Zusammen mit den Niederlanden und Deutschland lag Schweden während

der 50er Jahre weit am Ende der internationalen Skala der Streikhäufigkeit. In den 60er Jahren strömten 170.000 Menschen aus ganz

Europa nach Schweden, um sich hier niederzulassen. Ohne diese

Einwanderer und den Reichtum an natürlichen Ressourcen wären diese

wirtschaftlichen Rekorde jener Zeit nicht möglich gewesen. Heute liegt

das Bruttosozialprodukt pro Kopf im EU-Vergleich immer noch in der

Spitzengruppe.

Wegen des begrenzten Binnenmarktes ist die Wirtschaft stark exportabhängig.

Aus Tradition hat man eine Freihandelspolitik betrieben und setzt sich für

die Stärkung der Welthandelsorganisation ein. Ausgeführt werden Maschinen,

Papier, Pappe, Zellstoff, Holz, Kfz, Eisen und Stahl. Die wichtigsten

Exportländer sind Deutschland, Norwegen und Finnlandliegen in der EU.

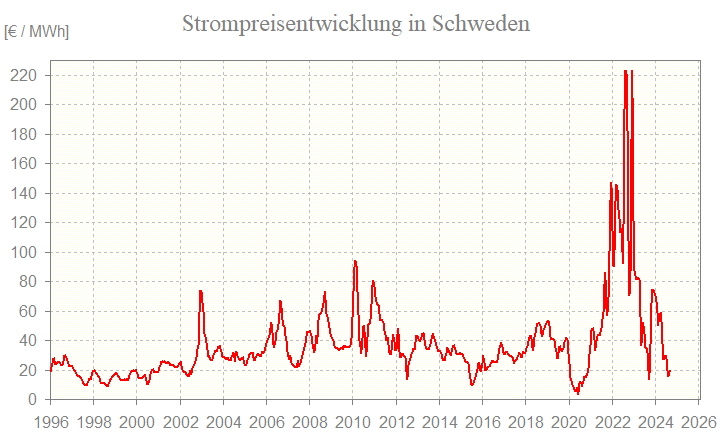

Mit Schwedens Wasserkraft wird etwa die Hälfte des Strombedarfs gedeckt.

Übertroffen wird diese Wasserkraftquote nur noch von Österreich mit rund 70%

und Norwegen mit über 90%. In Deutschland werden rund 5 Prozent des Stroms

aus Wasserkraft erzeugt. Die relativ preiswerte und erneuerbare

Energiequelle 'Wasserkraft’ richtet selbst keine Umweltschäden an. Die zu

ihrer Erzeugung errichteten Staudämme werfen allerdings für die

Umwelt eine

Reihe schwerwiegender Probleme auf. Große Stauseen entstehen durch die

Überflutung ganzer Landstriche, wobei oft wertvolle Wälder, natürliche

Lebensräume und Feuchtgebiete zerstört und nicht selten ganze ökologische

Gemeinschaften vernichtet werden. Es liegen etliche Statistiken über

Wasserkraft und Staudämme vor, von Befürwortern und Gegnern, wobei die

Befürworter in der Regel mit detaillierten Angaben über die Eigenschaften

und Konstruktionsmerkmale der Dämme aufwarten, während die Gegner

Umweltschäden und soziale Kosten betonen. Seit den 80er Jahren gilt Schweden

Wasserkraft als 'fertig ausgebaut'. 1998 beschloss die schwedische Regierung

bestimmte Flüsse vor jeder Form von Regulierung per Gesetz zu schützen.

Die Energieerzeugung aus Biomasse wird in

den letzten Jahren stark vorangetrieben und von der EU subventioniert.

1980 ist bei einer Volksabstimmung der

Atomausstieg beschlossen worden. Der erste Reaktor in

Skåne, Barsebäck Block

1 wurde am 30. November 1999 stillgelegt, Barsebäck Block 2 am 1. Juni 2005. Die restlichen zehn Reaktoren Schwedens sollten

ursprünglich bis 2010 folgen. Im

Februar 2010

nahm die schwedische Regierung das Gesetz zum Ausstieg aus der Atomkraft wieder

zurück.

Bis 2020 wollen die Schweden alle fossile Brennstoffe durch erneuerbare

Energien ersetzen. Die Realisierung dieser ehrgeizigen Ziele werden dadurch

erleichtert, dass der größte schwedische Energiekonzern Vattenfall im Besitz

des Staates ist und die Regierung die Investitionspolitik des

Stromversorgers steuern kann. Brennholz ist eine Energiequelle, deren

Verfügbarkeit eine gewisse Unabhängigkeit schafft. Etwa 80% des Brennholzes

wird auf dem Lande für Haushaltszwecke verbraucht, der Rest für Heimgewerbe

und Kleinbetriebe.

Mit einem Holzeinschlag von jährlich 60 Millionen Kubikmetern ist Schweden

nach Russland das zweitwichtigste Fördererland in Europa. Die

Eisenerzvorkommen gehören zu den hochwertigsten der Welt. Den Rohstoffen

entsprechend sind Holz und Metall verarbeitende Industrien stark verbreitet.

Maschinen, Apparate, und Transportmittel sind Schwedens wichtigste

Exportprodukte. Führende Industriezweige sind die Stahl- und die

Papierindustrie, gefolgt von Nahrungsmittel-, chemischer, Textil- und

Automobilindustrie sowie Schiff- und Maschinenbau. Der Schiffbau war Anfang

der siebziger Jahre an vierter Stelle im weltweiten Vergleich, ist Anfang

der neunziger Jahre aber nahezu bedeutungslos geworden. Mehr als 400.000

Fahrzeuge werden jährlich in den Werken von Volvo und Saab gefertigt.

Größter Arbeitgeber ist der Dienstleitungsbereich - hier sind 70 Prozent der

Erwerbsfähigen beschäftigt.

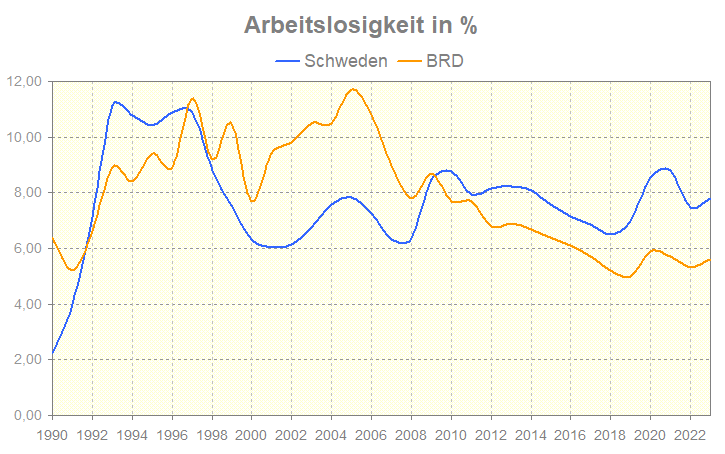

Die Gesamtbeschäftigung blieb in der Zeit von 1994 bis 1997 nahezu

unverändert. 1998 ist die Zahl der Beschäftigten jedoch spürbar gestiegen.

Die Arbeitslosenquote ist niedriger als in der Eurozone. Dadurch, dass rund

60% der Frauen eine Ganztagsbeschäftigung haben, sank die durchschnittliche

Wochenarbeitszeit auf weniger als 37 Stunden pro Woche.

Wirtschaftsentwicklung

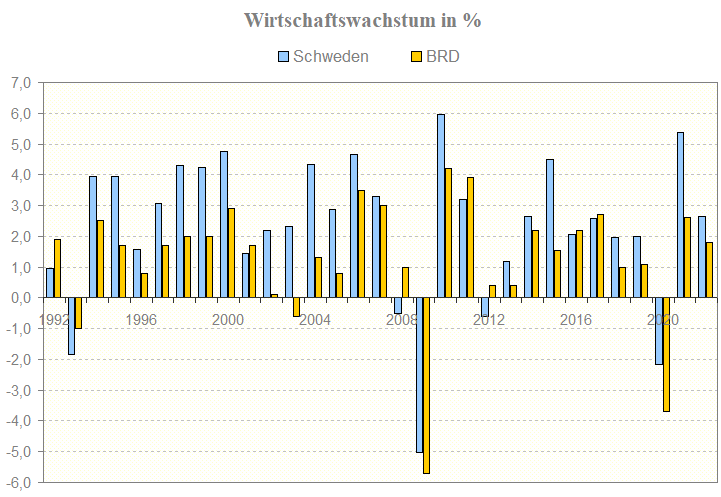

Während Schweden in den Nachkriegsjahrzehnten aufgrund seiner durch den Krieg

unbeeinträchtigten Produktionsstruktur jährliche Durchschnittsraten des

Wirtschaftswachstums von 4,5 % erzielte, sank die durchschnittliche

Wachstumsrate zwischen 1970 und 1996 auf 1,6 %. Schweden gelang es von 1945 bis

ca. 1970 vorzüglich, die Wirtschaftsentwicklung und den allmählichen Ausbau des

Wohlfahrtssektors im Gleichgewicht zu halten, doch führten die verschärfte

Gewerkschaftspolitik ab Mitte der siebziger Jahre und die Ölpreisschocks zu

einer maßvolleren Lohnpolitik.

Das schwedische Wirtschaftswachstum liegt über dem EU-Durchschnitt, wobei

die Zinsen und die Inflation niedrig sind. Das Wachstum ist aber allein im

privaten Sektor entstanden. Die schwache Finanzlage der öffentlichen Hand

hat zu drastischen Kürzungen bei den staatlichen Ausgaben geführt. Eine

soziale Politik und das klare Bekenntnis zum Wohlfahrtsstaat sowie die

Absicherung aller Bevölkerungsschichten kennzeichnen das schwedische

Erfolgsmodell.

Durch das unökologische Steuersystem bei

Kraftfahrtzeugen (man zahlte für neue und moderne Autos mehr Steuern als für

alte Fahrzeuge) besaßen ca. 57% der Schweden ein Auto, dass älter als 10

Jahre war. Bedingt durch dieses Steuersystem wurden

viele ältere Dieselfahrzeuge, die den Besitzern in Deutschland zu teuer

wurden, nach Schweden exportiert. Um nicht noch mehr Umwelt verschmutzende

Autos in Schweden zu bekommen, wurde die schwedische

Kfz-Steuer dem deutschen System angepasst.

Quelle: Nord Pool

Handelsbeziehungen:

Bei den Handelsbeziehungen (Handel, Dienstleistungen und Kapital) ist

Deutschland für Schweden die Nummer 1, gefolgt von Norwegen, Niederlande,

Dänemark und USA (Stand: April 2023).

Schweden war beim Start der Europäischen Währungsunion

im Jahre 1999 nicht dabei. Man behält sich die Option eines späteren

Eintritts vor. Die Befürwortung der Schweden zum Euro stieg zuerst

an. Nach der letzten Wirtschaftkrise nimmt die Haltung der schwedischen

Bevölkerung zum Euro enorm ab. Schweden betreibt weiterhin eine stabilitätsorientierte

Wirtschaftspolitik außerhalb der Währungsunion.

Wirtschaftspolitik

Die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung in Schweden lässt sich in ihren Anfängen

bereits in die liberale Ära zurückverfolgen, aber ihre spezifische Richtung und

Intensität hat sie durch die enge Verbindung zwischen den hoch organisierten

Gewerkschaften und der die längste Zeit regierenden Sozialdemokratischen Partei

erhalten. Die relative Schwäche der bürgerlichen Parteien ist wahrscheinlich

auch ein Grund für die sehr einseitige Verteilung der Finanzierungskosten für

die Sozialaufwendungen. Diese wurden bis zur in Gang befindlichen Reform der

Alterssicherung je etwa zur Hälfte aus allgemeinen Haushaltmitteln und aus

Abgaben der Arbeitgeber bezahlt, während die direkte Beteiligung der

Versicherten überhaupt nicht ins Gewicht fiel.

Die Anpassung des die Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung weit

überfordernden und daher zu massiven Ausweichreaktionen führenden Steuersystems

begann bereits vor der Krise von 1990, doch hat diese Krise zum

‚Notbremsen-Gesetz’ von 1993 unter einer bürgerlichen Regierung geführt, dessen

Regelungen von den Sozialdemokraten nach der Widererringung der

Regierungsmehrheit (1994) z. T. noch verschärft, in der Folge, als sich die

Wirtschaftslage besserte, z. T. auch wiederum zurückgenommen wurden. Allerdings

darf von institutionellen Reformen wie der Unabhängigkeit der Zentralbank und

ihrer Verpflichtung auf das Ziel der Geldwertstabilität sowie von Maßnahmen,

die eine größere Disziplin der öffentlichen Haushalte gewährleisten sollen,

auch eine längerfristige Wirkung erhofft werden. Das gilt auch für die

Bindungen, die durch den Beitritt zur Europäischen Union und im Hinblick auf

einen späteren Beitritt zur Europäischen Währungsunion eingegangen wurden.

Deutlich sichtbar ist die Tendenz, in diesem Zusammenhang zwar das

wohlfahrtsstaatliche Leistungsnetz im Bereich der Geld- wie der

Dienstleistungen zu rationalisieren, aber nicht ernsthaft zu beschneiden.

Nach wie vor beeindruckt Schweden durch eine hohe Beschäftigungsquote und durch

eine im internationalen Vergleich besonders auf Gleichheit bedachte Verteilung

der Einkommen privater Haushalte. Einen strukturellen Nachteil bildet die

dominant großbetriebliche Struktur der schwedischen Wirtschaft. Nur wenn es

gelingt, die Wachstumsmöglichkeiten von Klein- und Mittelbetrieben zu

verbessern, kann auf Dauer eine Stabilisierung von beidem erhofft werden.

Nach dem Regierungswechsel im Oktober 2022 von "Mitte-Grün-Links" zu

"Konservativ-Rechtsaußen" wurde die Wirtschaftspolitik deutlich

unternehmensfreundlicher gestaltet.

Einkommensverteilung in

Schweden

In einer längeren Perspektive hat sich der wirtschaftliche Standard für alle

Einkommensgruppen in Schweden erhöht. Der deutlichste Anstieg findet jedoch

ganz oben in der Einkommensverteilung statt. Kapitalgewinne, Zinsen und

Dividenden konzentrieren sich stark auf Menschen mit hohem Einkommen. Die

Entwicklung für die extreme Einkommensspitze ist vor allem darauf

zurückzuführen, dass diese Kapitaleinkommen stark gestiegen sind. Gleichzeitig

sind die Einkommen im unteren Teil der Einkommensverteilung relativ langsam

gestiegen. Dies erklärt sich zum Teil dadurch, dass Transfers in den unteren

Einkommensschichten einen größeren Einkommensanteil ausmachen als in den

höheren. Transfers sind in der Regel an die Preisentwicklung gekoppelt und

nicht so schnell gestiegen wie die Löhne.

Das starke Einkommenswachstum am

oberen Ende der Einkommensverteilung und das langsamere Wachstum im unteren

Teil der Verteilung haben zu einer Erhöhung der Einkommensverteilung geführt.

Unterteilt man die erhöhte Einkommensverteilung nach den Einkommensarten, die

zum verfügbaren Einkommen zählen, erklärt sich die erhöhte Verteilung primär

durch erhöhte und ungleichmäßig verteilter Kapitalerträge.

Die langsamere

Entwicklung für Gruppen mit niedrigen Einkommen hat dazu geführt, dass der

Anteil der Menschen mit niedrigen wirtschaftlichen Standards, gemessen am

Medianeinkommen, seit Mitte der 1990er Jahre zugenommen hat.

Im Vergleich zu

vielen anderen Ländern weist Schweden noch eine relativ gleichmäßige

Einkommensverteilung auf. Im Vergleich zwischen den EU-Mitgliedstaaten gehört

Schweden zu den Ländern mit dem geringsten Risiko von Armut und sozialer

Ausgrenzung.

Öffentlich subventionierte Wohlfahrtsleistungen wie

Altenpflege, Bildung und Gesundheitsfürsorge sind ein wichtiger Bestandteil der

Verteilungspolitik. Berücksichtigt man den Wert dieser Leistungen, verringern

sich die Einkommensunterschiede um etwa 20 Prozent, vor allem durch die

Aufwärtsverschiebung von Haushalten mit Kindern und älteren Rentnern in der

Einkommensverteilung.

Die 2015–2018 durchgeführten Reformen hatten ein

nivellierendes verteilungspolitisches Profil. Die Reformen sollen zu einer

geringeren Einkommensverteilung und einer stärkeren wirtschaftlichen

Gleichstellung von Frauen und Männern beigetragen haben. In diesem Zeitraum

wurde auch in Sozialleistungen investiert, die für einkommensschwache Haushalte

die größte Bedeutung hatten. Familien mit Kindern wurden mit den meisten

Mitteln versorgt, da Bildung einen großen Teil der Investitionen ausmachte.

Die Reformen im beschlossenen Haushalt 2019 führen nach Einschätzung der

Regierung zu einem erhöhten wirtschaftlichen Standard in allen

Einkommensschichten, wirken sich aber am stärksten auf den wirtschaftlichen

Standard im oberen Teil der Einkommensverteilung aus. Die Reformen tragen somit

zu einer Erhöhung der Einkommensverteilung und zu einer Verringerung der

wirtschaftlichen Gleichstellung von Frauen und Männern bei. Die

Wohlfahrtsinvestitionen im beschlossenen Haushalt für 2019 werden so beurteilt,

dass sie finanzielle Ressourcen in allen Einkommensgruppen mit Ausnahme der

niedrigsten hinzufügen. Denn von den Kürzungen in den Bereichen

Arbeitsmarktmaßnahmen, Altenpflege und Soziale Arbeit sind vor allem Personen

mit den niedrigsten Einkommen betroffen.

Quelle: Dagens insdustri April 2019

Kreislaufwirtschaft – Strategie für die Transformation Schwedens

Um die Umwelt- und Klimaziele zu erreichen, den Wohlstand und die

Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaft und Industrie zu sichern und die

globalen Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, ist ein

gesellschaftlicher Wandel erforderlich. Mit der Agenda 2030 will

Schweden den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft erreichen. Diese

nationale Strategie zeigt die Richtung für die Arbeit auf, die getan

werden muss, um auf zirkuläre Produktions-, Konsum- und Geschäftsmodelle

sowie schadstofffreie und zirkuläre Stoffkreisläufe umzustellen. Mit der

Vision will Schweden die Ressourcen effizient in schadstofffreien

Kreisläufen nutzen, um Neuware zu ersetzen.

Schweden hat als eines

der innovativsten Länder der Welt gute Voraussetzungen, diesen Wandel

anzugehen. Durch Technologieentwicklung und Innovation für zirkuläre

Lösungen können wichtige Schritte zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

unternommen werden. Viele schwedische Unternehmen sehen bereits

Möglichkeiten zur Neuausrichtung ihrer Geschäftstätigkeit auf eine

ressourceneffizientere, schadstofffreiere Kreislaufwirtschaft und

biobasierte Wirtschaft.

All dies bietet auch Vorteile auf dem

globalen Markt, wo schwedische Unternehmen die Produkte und

Dienstleistungen exportieren können, die gefragt sind, wenn sich die

Welt verändert. Dies schafft mehr Unternehmen, neue Arbeitsplätze und

mehr Wohlstand bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltbelastung. Durch

diese Strategie will die Regierung die Richtung und den Ehrgeiz für die

Arbeit vorgeben, Aktionspläne und konkrete Maßnahmen beschließen.

Die

zentralen Ziele der Agenda 2030 sind: Gesundheit und Wohlbefinden,

nachhaltige Energie für alle, menschenwürdige Arbeitsbedingungen und

Wirtschaftswachstum, nachhaltige Industrie, Innovationen und

Infrastruktur, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und

Produktion, Bekämpfung des Klimawandels.

Quelle: Regeringskansliet Juli 2020

|