|

Ein Nebelsignal ist ein akustisches Signal, das bei schlechtem Wetter (Dunst

oder Nebel) von einem Schiff oder Leuchtturm zur Warnung und Orientierung

ausgegeben wird. Als Hilfsmittel für die Ortsbestimmung haben Schallzeichen nur

bedingten Wert, weil Abstand und Peilung der Schallquelle nicht immer ganz

zuverlässig ausgemacht werden können. Die atmosphärischen Verhältnisse haben

einen großen Einfluss auf die Hörweite. Wenn der Schall gegen den Wind laufen

muss, kann es vorkommen, dass er nach oben abgelenkt wird. Dann kann ein

Ausguckmann im Topp möglicherweise noch Nebelschallzeichen hören, während an

Deck oder auf der Brücke diese nicht mehr zu hören sind. Auch beeinflussen

wechselnde Temperaturen und Luftdichte von benachbarten Luftschichten die

waagerechte Ausbreitung der Schallwellen und lenken sie unter Umständen

beträchtlich nach oben oder unten ab oder bilden ein Echo. Je dichter der Nebel,

desto deutlicher hört man den Widerhall.

Geräusche in der Luft "driften mit dem Wind“ und bewirken, dass die Reichweite

nach Lee zunimmt und nach Luv abnimmt. Die Reichweite von Nebelsignalen ist in

der Praxis daher recht begrenzt.

Die

frühesten Geräte zur Erzeugung eines Nebelsignals bestanden darin, etwas

anzuschlagen, das einen Ton erzeugte, beispielsweise eine Nebelglocke,

Gong, Trommel, Mundtrompeter und Sprachrohr. Eine Nebelglocke sieht aus wie eine kleinere Kirchenglocke. Die

frühesten Geräte zur Erzeugung eines Nebelsignals bestanden darin, etwas

anzuschlagen, das einen Ton erzeugte, beispielsweise eine Nebelglocke,

Gong, Trommel, Mundtrompeter und Sprachrohr. Eine Nebelglocke sieht aus wie eine kleinere Kirchenglocke.

Dann kamen

Nebelsignalkanonen und Knallsignalgeräte zum Einsatz. Ursprünglich bestanden die

Nebelsignalkanonen aus den Vorderladern alter Kriegsschiffe. Der Knallschuss

bestand aus einer kleineren Sprengladung mit Trotyl. Die Sprengschüsse wurden

durch Ankurbeln eines elektrischen Induktionsgenerators abgefeuert. Die

Handhabung der Nebelsignalkanonen war allerdings nicht ganz ungefährich. 1905

kam der Leuchtturmwärter von Hela dabei ums Leben.

Im Jahre 1819 erfand der französische Ingenieur und Physiker Cagiard de la Tour

die mit Pressluft betriebene Sirene. Damit hatte er eine Möglichkeit gefunden,

die noch unzureichenden Lichtquellen der Leuchtfeuer im küstennahen Raum

akustisch zu ergänzen. Dies hatte eine große Bedeutung, denn nimmt man einem Menschen die Sicht, so ist er ohne andere Mittel recht hilflos. Man braucht nur

an die vielen Schiffsunfälle bei dichtem Nebel zu denken.

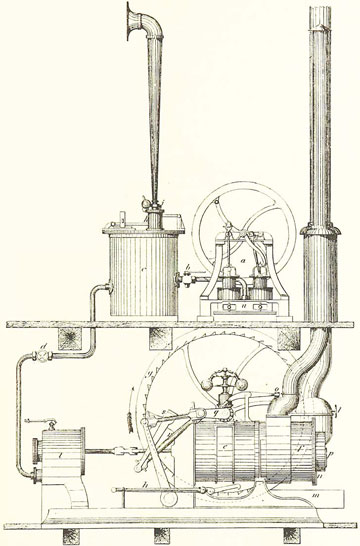

Ab 1875 begann der Bau von

Nebelsignalstationen, und ab 1879 bemühte man sich um die Verbesserung der

Hörweite, der Tonhöhe und des Antriebs. Zu diesem Zweck wurden Maschinenhäuser

eingerichtet,

in denen Dampf oder Pressluft für Nebelhörner erzeugt wurde. Diese

Nebelhörner erzeugten einen Schalldruckpegel von bis zu 140 dB (A) und waren in

einer Entfernung von über fünf Kilometern noch zu hören. Die Antriebsmaschinen

wurden mit Kohle oder Öl befeuert. Neben diesen kostspieligen und aufwendigen

Einrichtungen wurden noch bis ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts  hinein

Schiffskanonen, die Warnschüsse abgaben, eingesetzt. Außerdem gab es bis dahin

auch noch

Nebelglocken, die in Intervallen geschlagen wurden. hinein

Schiffskanonen, die Warnschüsse abgaben, eingesetzt. Außerdem gab es bis dahin

auch noch

Nebelglocken, die in Intervallen geschlagen wurden.

Hatte man bisher die Schifffahrt durch abgefeuerte Warnschüsse, durch das Läuten

von Glocken auf Gefahren aufmerksam gemacht, so boten sich im nächsten

Jahrhundert noch andere Möglichkeiten an, z.B. Nebelsignalstationen mit Nebelhörnern (Typhons), Membransendern, Sirenen- und

Wasserschallsignalen. Bevorzugt wurden die mit Pressluft betriebenen

Kolbensirenen. Sie waren anderen Geräten der Signalerzeugung überlegen.

Aber trotz guter Ergebnisse suchte man ununterbrochen nach neuen Schallquellen,

um die

Schifffahrt noch sicherer zu machen. Denn oft bot der für die Navigation

wichtigste Orientierungspunkt nicht den geeigneten Baugrund für die

Schallquelle, oder die erforderliche Fläche für die Maschinenstation reichte

nicht aus. Die Rohrleitungen für die Pressluft können nicht beliebig lang sein.

Mängel wie Dämpfung, Verzerrung der Morsezeichen, Energieverluste und

Störempfindlichkeit sind ab einer bestimmten Entfernung zwischen Schallsender

und Energieerzeuger nicht mehr zu vermeiden.

1899 wurde auf dem Hochufer bei Stubbenkammer auf Rügen eine Nebelsignalstation

mit Dampf betriebenem Nebelhorn errichtet.

1911 folgte eine Nebelstation an der

Küste vor Wustrow auf Fischland-Darss-Zingst. 1911 folgte eine Nebelstation an der

Küste vor Wustrow auf Fischland-Darss-Zingst.

Wie bei den Leuchtfeuern hielt die

Elektrizität auch bei den Nebelsignalstationen ihren Einzug.

Die Verlegung von

Kabeln macht keine besonderen Schwierigkeiten. Damit begannen sich in den 1920er

Jahren elektrische, wartungsfreie Membranluftschallsender durchzusetzen. Die

elektrische Energie bringt dabei eine Membran in Schwingungen, die als

Schallschwingungen über einen Trichter nach außen geleitet werden. Um 1937 hatte

diese neue Technik den Kolbensirenen endgültig den Rang abgelaufen. Der Grund

dafür waren nicht die Vergleiche zwischen den beiden

Luftschallsendemöglichkeiten, die zugunsten der Elektromagnetsender ausfielen,

sondern vor allem der geringere Energieverbrauch bei gleicher Tragweite des

Schalls, die geringeren Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die präzisere

Steuerung der Signale.

1963 wurde ein schwedischer Nebeldetektor patentiert

und in alle Teile der Welt verkauft. Der automatische Nebelmelder war eine der

Voraussetzungen für die Automatisierung der bemannten Leuchttürme. Die frühen

Modelle waren mechanisch und nutzten den Effekt einer leichten Verlängerung

eines Haares in feuchter Luft, das ein Ventil steuerte. Spätere Modelle

basierten darauf, dass die Wassertropfen im Nebel IR-Strahlung reflektieren.

Moderne Nebelmelder senden einen Infrarotstrahl aus, um die Reflexion der

Wasserpartikel in der Luft zu messen und bei bestimmten Sichtweiten das

akustische Signal zu aktivieren. Als Nebelmelder werden zuverlässige

Sichtweitensensoren (Hydrometeore) verwendet, die für den Einsatz an

abgelegenen Wetterstationen entwickelt wurden. Diese können durch starken Regen

oder Schnee sowie durch Nebel aktiviert werden.

Die letzten akustischen Nebelschallanlagen wurden mit Membran-Nebelschallsendern

realisiert. Mittlerweile wurden fast alle Nebelschallanlagen an den Küsten

außer Betrieb genommen und durch LED-Nebelfeuer ersetzt. Allerdings werden am

Bodensee bis heute noch neben Nebelglocken auch Nebelsirenen eingesetzt.

Membranschallsender der Firma AGA

Ein weit verbreiteter Membranschallsender war der von der Firma AGA ab Ende der

1960er Jahre hergestellte Sender LIE-300. AGA stellte ihn als rundstrahlenden

und gerichteten Schallsender aus Gusseisen und aus Leichtmetall her.

Jede

Einheit ist mit zwei Membranen versehen, die von einem Statorring getrennt sind.

Die Membranen sind mit U-förmigen Polschuhen versehen, die sich in dem von den

zwei Magnetspulen erzeugten Feld bewegen können. Diese Spulen werden mit

Wechselstrom mit einer Frequenz von 150 Hz gespeist. Da der Wechselstrom zwei

Maxima pro Periode durchläuft, schwingen die Membranen mit einer Frequenz von

300 Hz. Dadurch wird auch die Luft in den Resonatoren (Schalltrichtern) in

Schwingung versetzt und der Schalltrichter sendet einen 300-periodischen Schall

aus.

Montage

Der unterste Schalltrichter eines Senders darf niemals niedriger als 2,5 m über

dem Boden (oder dem Dach) montiert werden. Die Fläche unmittelbar unter dem

Sender muss gebrochen oder schief sein, um starke Schallreflexe zu vermeiden.

Solche Reflexe können allzu große Membranamplituden verursachen.

Stromspeisung

Gewöhnlich wird der 150-periodische Wechselstrom, der für den Betrieb des

Schallsenders erforderlich ist, über Frequenztransformatoren von einem 50

Hz-Netz betrieben. Falls die Anlage von einem Motorgenerator gespeist wird, muss

der Ungleichförmigkeitsgrad besser als 1:160 sein um Tonschwankungen zu vermeiden.

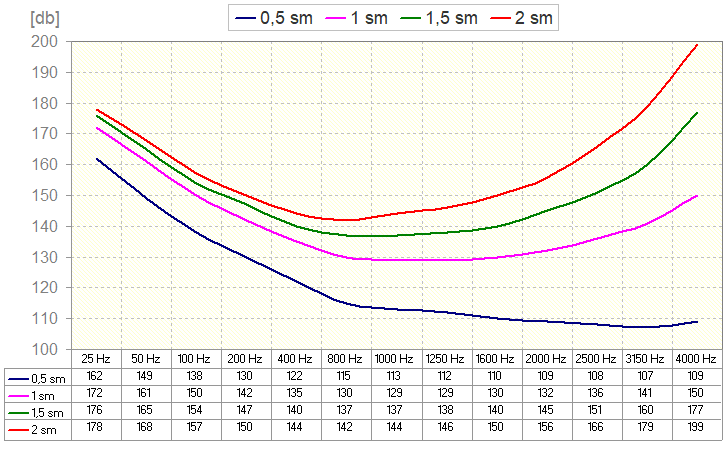

Nominale Reichweite von Tonsignalsendern

Die Entfernung, bei der ein Ausguck auf der offenen Brückennock bei Nebel eine

Wahrscheinlichkeit von 90 % hat, das Signal zu hören, wenn er normalen

Geräuschen ausgesetzt ist, die auf 84 % der großen Handelsschiffe vorherrschen.

Die Tabelle zeigt den erforderlichen Schalldruckpegel in Dezibel bei

unterschiedlichen Frequenzen an, der erforderlich ist, um das Tonsignal in einer

bestimmten Entfernung hören zu können.

Hörbare Signale auf schwimmenden Seezeichen

Akustische

Signale können zur Ergänzung von beleuchteten und unbeleuchteten Tonnen

verwendet werden, um deren Wirksamkeit für den Seefahrer bei eingeschränkter

Sicht zu erhöhen. Akustische Signale auf Tonnen werden meist durch die Bewegung

des Meeres angetrieben und umfassen Glocken, Gongs und Pfeifen. Tonnen können

auch mit elektronischen Hupen ausgestattet sein.

Akustische Signale auf Tonnen

werden verwendet, um Seefahrer vor einer bestimmten Gefahr zu warnen, wie etwa

der Nähe zu Untiefen, Felsen, oder um den Seefahrer auf eine Änderung der

Navigation aufmerksam zu machen, wie etwa die Einfahrt in einen gesperrten

Kanal.

Wenn elektronische akustische Signale zur Ergänzung von Tonnen verwendet

werden, sollen sie normalerweise eine Reichweite von 0,25 bis 0,5 Seemeilen

haben.

Das Bild rechts zeigt den Nachbau einer Ansteuerungstonne mit einer

Nebelglocke, deren Glockenschlagwerk durch die Wellenbewegung erzeugt wird.

Landfeste Nebelsignalstationen

| Name |

Kanone |

Glocke |

Horn |

Sirene |

el. Membransender |

| Alte Weser |

|

|

|

|

1964 |

| Amrum |

|

|

|

|

~1939 |

| Arkona |

|

|

|

1888 |

1930 - 1987 |

| Bremerhafen Nordschleuse |

|

|

|

|

1943, 2014 Horn |

| Bremerhafen Ostschleuse |

|

1900 |

|

|

2014 Horn |

| Brikamahof |

|

1910 |

|

|

|

| Bülk |

1857 |

|

1904 |

|

1932 |

| Büsum Westmole |

|

|

1925 |

|

1928 |

| Dameshöved |

|

|

|

|

1934 |

| Darßer Ort |

1880 |

|

1911 |

1912 |

1936 |

| Dornbusch |

1888 |

|

1911 |

1912 |

1936 |

| Emden Westmole |

|

|

|

|

1952 - 2020 |

| Fischerbalje |

|

|

|

|

1961 - 1976 |

| Friedrichsort |

|

1866 |

|

|

1937 |

| Geeste Nordmole |

|

|

1909 |

|

1951 - 1993 |

| Geeste Südmole |

|

1878 |

|

|

|

| Greifswalder Oie |

1894 |

|

|

1911 |

1938 - 1987 |

| Gollwitz |

|

|

|

|

~1937 |

| Großenbrode Fähre |

|

|

|

|

1937 |

| Großer Vogelsand |

|

|

|

|

1974 - 2004 |

| Alte Liebe |

|

1900 |

|

1909 |

1929 |

| Helgoland |

1877 |

|

|

1912 |

1934 - 1983 |

| Hoheweg |

|

1888 |

|

|

|

| Kalkgrund |

|

|

|

|

1963 - 2019 |

| Kiel |

|

|

|

|

1967 - 2020 |

| List-West |

|

|

|

|

1953 - 1981 |

| Marienleuchte |

|

|

|

1879 |

1930 |

| Mellumplate |

|

|

|

|

1942 |

| Meyers Ledge alt |

|

1887 |

|

|

|

| Meyers Ledge neu |

|

1906 |

|

|

|

| Minsener Oog Buhne A |

|

|

|

|

1940 - 1989 |

| Norddeich |

|

1927 |

|

|

1936 - 1978 |

| Obereversand |

|

1887 |

|

|

|

| Roter Sand |

|

1885 |

|

|

1935 |

| Sassnitz Ostmole |

|

|

1903 |

|

1937 |

| Sassnitz Westmole |

|

1914 |

|

|

|

| Schleimünde |

|

|

|

|

>1925-2015 |

| Staberhuk |

|

|

|

|

1936 |

| Stubbenkammer |

1899 |

|

1913 |

1916 |

1936 |

| Timmendorf |

|

|

|

|

~1938 - 1996 |

| Untereversand |

|

1887 |

|

|

|

| Voslapp |

|

1907-1961 |

|

|

|

| Wangerooge |

|

|

1910 |

1886 |

1927 - 1974 |

| Warnemünde Westmole |

|

|

|

|

1929 |

| Wustrow |

|

|

1911 |

|

1922 - 1987 |

|